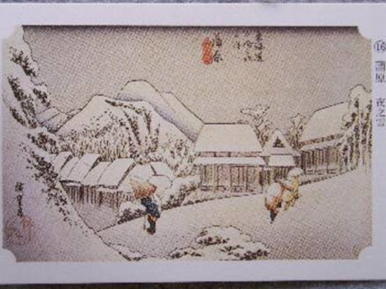

広重の有名な絵ですが場所は蒲原(静岡)で

なく新潟とか??想像像の絵でしょうか。それ

とも・・・

上の赤枠は葛飾北斎の絵です。

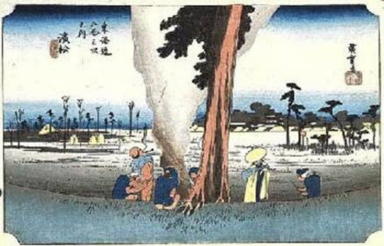

青枠の絵は広重の名古屋の絵です。似てますね・・・・。 |

今回は広重の『著作権侵害』?の話題と行きましょう。

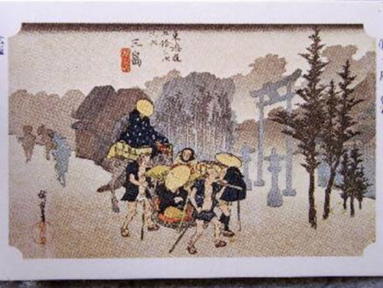

。 これは広く知られたことですが、広重の東海道行脚は天保3年冬から4年に掛けてと言われている。「東海道五十三次」は、人間が主役、旅行く者、働く人、四季の風景や生活に生きる姿、風俗を見事に描かれている。

しかし、物の解説書によると本当にすべての場所に旅して絵を描いたのか疑問な箇所が多くあるようです。

例えば、まだ本HPには取り上げてませんが(11月ごろ予定)徒然人も一番気に入っている蒲原(夜の景)は雪の中の旅人を描いていますが広重が訪れたのは夏の季節であり芸術家の創造と描写力ではないのでしょうか。下の画像はその蒲原の絵です。

その他では、石部(目川の里)、奥津、江尻、岡部、島田、金谷、袋井、赤坂などなどは「東海道名所図会」を参考に創造したものが多いようです。また、十返舎一九の「続膝栗毛」との関係では6箇所程ある。逆に広重の絵の後に作成された「尾張名所図絵」では広重の絵のほうが正確に描かれているそうです。いずれもお互いにその箇所の絵や構図を借りてきているらしく、この時代には版権や著作権もあまりうるさく無かったのでしょう。

ちなみに本HPで利用している絵は出展や印刷所も分からない広重の印刷画像を利用させてもらっています。

参考文献 宝永堂版広重東海道五拾参次(岩波書店)

|

|

ごゆっくりどうぞ 上覧の目次をクリックして各ページ開いて下さい

ごゆっくりどうぞ 上覧の目次をクリックして各ページ開いて下さい