下は好きな内の5枚

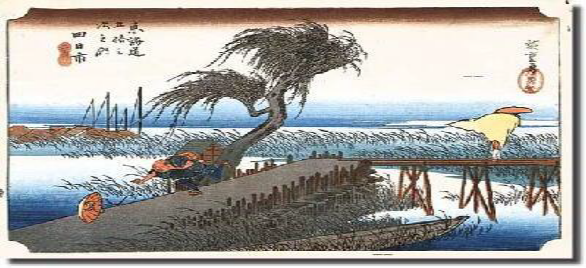

32/55 荒井(渡船ノ図) 前月の舞坂でも書きましたが舞坂から当時は船で約1里 |

|

33/55 白須賀(汐見坂図)荒井より白須賀の宿へ行く途中の山から遠州灘を見下ろすことが出来るところから汐見坂といわれた。JR東海道線の岡崎に近いところです。 |

|

35/55 吉田(豊川端橋)吉田は明治以降は豊橋となった。橋は吉田橋、川は豊川でその昔は伊勢湾の船が出入し交通の要所であった。現在は公園になっていますが吉田城も見られます。この絵についてはリンク先に謎の1つとして 開設しました。55東海道 総集編 その2 の中の2.広重の『著作権侵害』 ページです・ |

36/55御油(旅人留女)『御油や赤坂吉田がなくば、何のよしみで江戸通い』 『御油や赤坂吉田がなけりゃ、親の勘当うけやせぬ』 御油の両隣の宿場である吉田、赤坂を歌った2つです。当時の旅人の人情?風情を表しています。御油や赤坂は古い街道の保存にも熱心な姿が伝わってきます。訪れた時の地元の新聞記事には御油の松並木の保存運動動として、御油小学校の生徒が松の木の樹勢復活の手入れをしていることが紹介されてました。 |

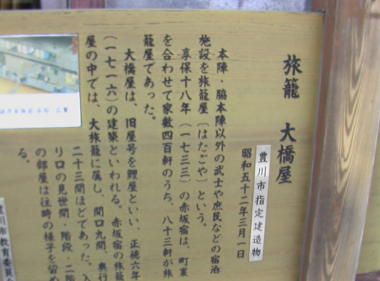

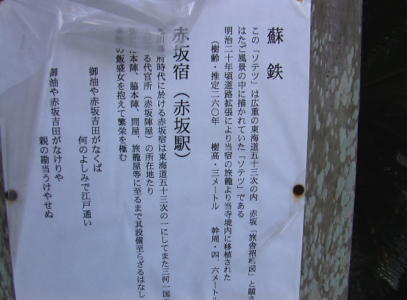

37/55 赤坂(旅舎招婦ノ図)赤坂は当時の東海道の中でも御油と共に大変な賑わい栄えていたようです。代官所、本陣、脇本陣、問屋、旅籠とそろっていた。また、飯盛り女、遊女を抱え繁栄していた。街道の記録の紹介や宣伝に行政も積極的に参加されているようです。 |

|

38/55 藤川(棒鼻之図)藤川は日本橋から数えて38番目になります。江戸の後期には本陣、脇本陣が一つと旅籠36戸間屋場1戸他302戸があったそうです。 |

|

1.藤川西棒鼻旧道の小学校の前にあった。こちらが藤川宿の西側でこの先が岡崎となる。2.解説によれば平元年ころから東海道ルネッサンスの機運が盛り上がり、広重が書いた藤川と言えば東棒鼻であり、古い資料から確かめられた場所らしい。3.藤川宿の東棒鼻 広重の画の場所です。

|

|

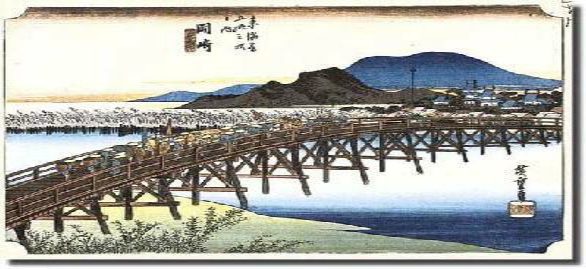

39/55 岡崎(矢矧之橋)岡崎宿は東海道の53次の中でもその規模が大きな宿場でした。また、岡崎27曲がりと言い曲がり角の多い町並みで有名でした。広重の画は宿場の西側のある八作橋を描いている。訪ねたときは大掛かりの工事中でした。 |

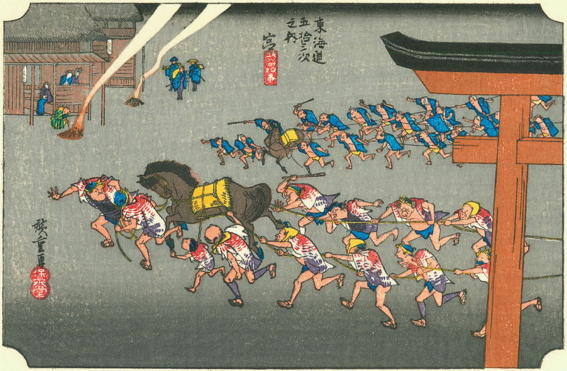

40/55 池鯉鮒(首夏馬市)池鯉鮒(首夏馬市)は,ちりゅう(なつはじめのうまいち)とよみます。現在は知立市です。昔、毎年4月25日に始まり5月5日まで開かれた馬市の様子を描いています。池鯉鮒の名前はこの地の明神社の池に使者として、鯉と鮒が多くいたところからきたそうです。 |

|

41/55鳴海(名物有松絞)鳴海は知立から約11kmにある宿です。染物で鳴海絞り染めと言うのが有名です。鳴海の宿の手前4kmの有松村はその絞

|

42/55 宮(熱田神宮)日本武尊(ヤマトタケルノミコト)の草薙の剣が祭られている宮(熱田 |

42/55 宮(熱田神宮)宮(熱田神宮)は門前町であった。今は名古屋市熱田区です。桑名へは海上交通で港が使われ桑名へは七里(28km)の海上路が使われた。現在の名古屋港です。宿場としても大きく、本陣が2、脇本陣1、旅籠は248軒があった。参勤交代の大名や熱田神宮詣での人で賑わったようです。 |

桑名(七里渡口)43/55宮から海路で桑名の七里の渡 港に入ってくる船を描き、その先には |

43/55桑名(七里渡口)桑名は宮から七里の所で、港の絵が描かれています。今は復元され往時を偲ぶことが出来る。画中の城は松平氏11万石の桑名城です。今月の写真も写りが悪くすみません(次号の四日市まで原版紛失の為です) |

四日市(三重川)44/55なんとも滑稽な絵です。橋の上では風に向かってたたずむ人、道の木も風に煽られ、下では笠を飛ばされ、追いかける旅人を描き動きのある絵です

|

/44/55 四日市(三重川)ここから宮(熱田神宮)へは10里(40km)の渡しがあった。桑名からは七里(28km)の海上路があり四日市と桑名は競合していたようです。広重の絵で見ると三重川(三滝川)に架かる橋が主体で、四日市の湊は右端の船の帆柱で想像が出来ます。宿場は本陣が2、脇本陣1、旅籠は98軒があった。名前はもちろん当時、四の付く日に市立ったことからです。 |

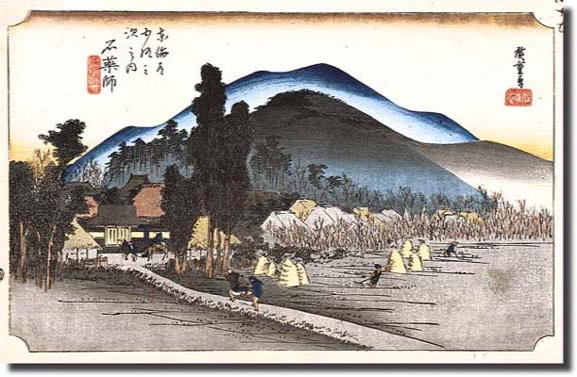

石薬師寺の門前を描いている。前の畑では稲刈りが終わり稲藁が積 |

45/55 石薬師(石薬師寺)四日市から10.9kmが石薬師で、名前の由来は弘法大師が自然の石に薬師の像を彫ってこの地の信仰の対象として残った。その寺を石薬師寺と言う様になり、この地の名前にもなったと言われています。寺は国道1号線の陸橋の脇にありました。石薬師町は鈴鹿市ですが、関西本線の河曲駅と加佐登駅の中間ぐらいの所でした。宿場としては小規模で休憩どころとしてあったようです。今月の写真も一部、写りが悪くすみません (四日市まで原版紛失の為です) |

|

47/55 亀山(雪晴)なんとも綺麗な冬景色ですね。この前の庄野は夏の雨の絵でした。広重の絵は季節感たっぷりに描かれていますが反面、想像された絵とも言われ |

47/55 亀山(雪晴)三重県亀山市本丸町でこの当時は宿場でもあり亀山城を持つ六万石の城下町でもあった。城は山の上に在りますが、今は公園や住宅の取りまく中にありました。道路沿いに江戸の道の標識がありました。 |

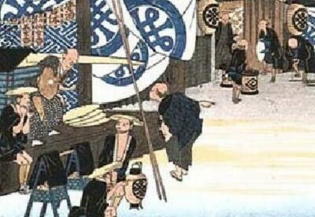

48/55 関(本陣早立)大名の出立の様子を描いている。幔幕は大名の紋でしょうか、広重の実家の田中の紋から図案化したとの解説もあります。画の細部をみると提灯に広重の紋や幕の奥には当時の化粧品の宣伝文句も書かれています。まだ、朝の暗い雰囲気が黒いい空の空間で良くわか |

48/55 関(本陣早立)関は亀山宿からおよそ6kmのところです。場所的には鈴鹿山のふもとで関所があったところです。江の逢坂の関、美濃の不破の関、と並ぶ関所で鈴鹿の関と言われた所です。江戸の時代にはお伊勢参りの街道でもあり、遊女の多い街でもあった。本陣早立ちとは勿論、関の本陣を大名が朝早く旅立つことで、その様子を描いている。 |

坂之下(筆捨嶺)49/55鈴鹿山から見た筆捨山で、きれいな風景です。筆を捨てた云われもわかりま |

49/55 坂之下(筆捨嶺)筆捨嶺(フデステヤマ)とはどのような意味がある山なんでしょうか?。関宿から6kmのところで山の中です。この坂之下の風景は場所は景色の良いところで現在の国道の鈴鹿山脈を越えるところにあります。昔、狩野元信と言う画家もあまりの美しさに画にもかけず筆を下したと伝わっている所から筆捨嶺と言われています。 |

1

1  2

2  3

3 4

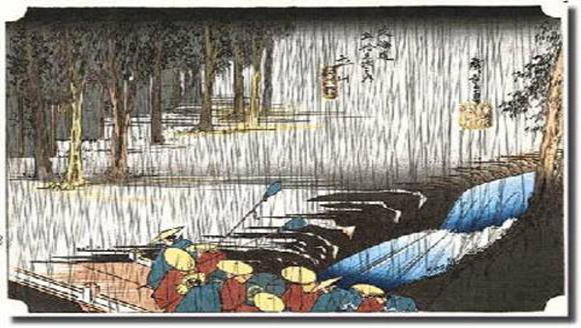

4 50/55土山(春之雨)雨の土山と言われるように雨の中を行く大名行列を描いています。

|

50/55 土山(春之雨)鈴鹿峠を越えると近江の国いに入ります。いよいよ琵琶湖に近いところまで来たような感じです。土山町は滋賀県甲賀市内ですが、雨の土山と歌に歌われるほどで雨が多いようです。馬子唄では『坂は照る照る鈴鹿は曇る,あい(間)の土山雨が降る』と唄い有名ですね。広重の画の副題名にも「春の雨」となっています。土山宿は今でもその当時の雰囲気が残って居る所です。いろいろな資料も沢山あり紹介しきれないほどです。 |

この地は訪ねまわりましたが良くわかりませんでした。農家と大きな |

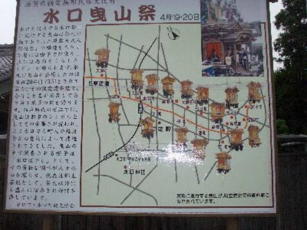

51/55 水口(名物干瓢)土山より、11kmの所がみ水口(みなくち)です。水口は近江近畿鉄道で水口石橋駅で近くには野洲川がなが |

1

1 2

2 3

3 4

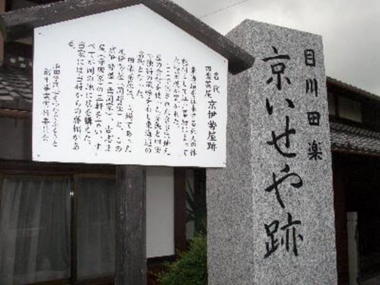

4 52/55 石部(目川ノ里)この画は「東海道名物絵図」から借用した言われています。茶屋は名物田楽豆腐を食べさせる「いせや」を表しています。店の周りには馬をとめている人、踊りのように振る舞う五人衆、笠をかぶり先を行く人、大きな荷物を背負い往く二人姿など当時の旅の様子が伺えます |

52/55 石部(目川ノ里)滋賀県の甲賀石部町です。次の宿場である草津にも近いとこです。現在の116号線の街道は道幅も狭く当時の様子が想像できます。名物は「いせや」の田楽豆腐で今でもその場所は残されていました。近くの目川の土手にもよりましたが特別なものは見当たらず、工事をしておりました。 |

1

1 2

2 3

3 4

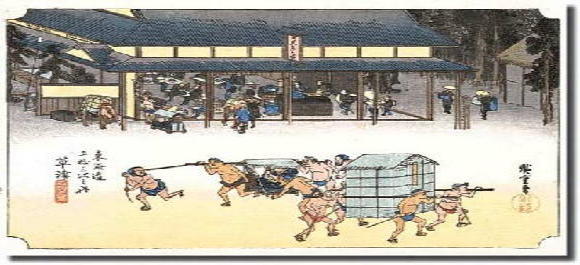

4 53/55 草津(名物立場)「姥が餅」を振る舞う茶屋を見事に描いています。賑やかな店の中も多 |

53/55 草津(名物立場)草津は東海道と木曽路の分岐点の所です。群馬の草津、大津は名前が同じですが勿論違います。次回はその大津と京都になります。草津は京都から江戸へ下る(上る)時の要所の宿場でもあった所です。現在でも町の中心地は賑やかで活気が有ります。副題の「名物立場」とは何んでしょう。立場とはこの地を旅する人に名物の「姥が餅」(うばがもち)を売る立場茶屋を表しています。立場とは今で言う道の駅の役目を持っていました。籠担ぎの人足が杖を立てて休んだ所から立場と言う語源が出たとの説もあります。

|

1

1 2

2 3

3 4

4 54/55 大津(走井茶店)この画も「東海道名物絵図」から借用した言われています。広重の後半の画は特に「東海道名物絵図」からの引用が多いそうです。

|

54/55 大津(走井茶店)とうとうこの旅も終わりに近づいて来ました。京都の一つ手前、大津です。大谷町の茶店を描いています。走井は井戸の事らしい。その井戸には山からの水が走り下って沸き出でている事から走井となっている。大津のこの地は大谷町で草津からおよそ14kmの所です。京阪電車の大谷駅が有ります。 |

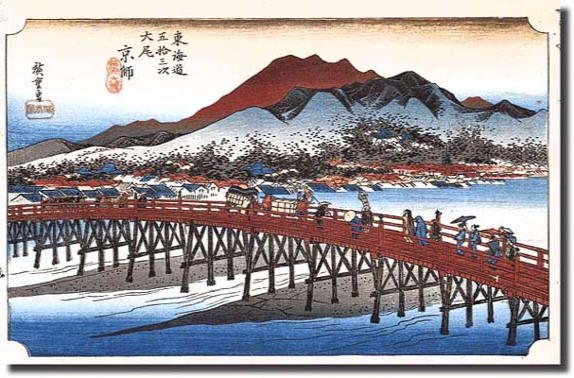

55/55 京都(三条大橋)京都の三条大橋の絵柄です。橋の上を渡る都の人々傘をさす武士や日傘をかざす人、旅衣姿の女性、馬に荷を乗せたり、荷籠を担ぐ人、川を覗く人、茶売りの人など、さまざまな姿を描いています。この橋は天正一八年(1590)に秀吉の命により改築され日本で初め |

55/55 京都(三条大橋)東海道の旅も終着の京都三条の大橋に来ました。京都については今さら語るのも必要がないのですが、徒然人はこの橋の真上に立つことは初めてでした。近くのお店や繁華街を夏の暑い京都を歩き回りました。そして、取材の後は嵐山近くの宿に入り、あーこの旅も一区切りついたなーと湯の中で日本橋からここまでの景色を思い浮かべながら一寸探しきれない所や、思い出多いところを回想しました。さーて、これからの事はビールでも飲んで思いめぐらそうと、夕食の鱧の料理に舌鼓の一時でした。長きにわたってこの徒然ホームペジで東海道を紹介いたしました。ご愛読ありがとうございました。完 |

|

|

||||

| 31 舞阪 今切真景 | 32 荒井 渡船ノ図 |

|

|

|

|

||||

| 33 s白須賀 汐見坂 | 34 二川 猿ケ馬場 | 35 吉田 豊川端橋 | 36 御油 旅人留女 |

|

|

|

|

||||

| 37 赤坂 旅舍招婦ノ図 | 38 藤川 棒鼻ノ図 | 39 岡崎 矢矧之図(ヤハギ) | 40 池鯉鮒 首夏馬市 |

|

|

|

|

||||

| 41 鳴海 名物有松絞 | 42 宮 熱田神宮 | 43 桑名 七里渡口 | 44 四日市 三重川 |

|

|

|

|

||||

| 45 石薬師 石薬師寺 | 46 庄野 白雨 | 47 亀山 雪晴 | 48 関 本陣早立 |

|

|

|

|

||||

| 49 坂之下 筆捨嶺 | 50 土山 春の雨 | 51 水口 名物干瓢 | 52 石部 目川之の里 |

|

|

|

||||

| 53 草津 名物立場 | 54 大津 走井茶屋 | 55 京都 三条大橋 |