下は好きな内の5枚

|

お江戸日本橋の上には高速道路が走り面影や情緒はない、最近になり景観を元に戻す動きが出てきた。 |

|

今の品川駅の近く八ツ山通りは高層ビルやマンションで埋め尽くされています。 |

|

東京都と神奈川県の境を流れる多摩川(六郷)の橋は国道であり、京浜工業地区の産業道路でもある。川岸にはホームレスの人たちのものと思われる家も建っていました。だいぶ整理されてきてはいます。 |

|

品川の絵に似てますが一寸違います。今の東神奈川駅に近い所で青木橋です。その昔近くで「生麦事件」があったところです。生麦事件(なまむぎじけん)は現在の横浜市鶴見区生麦の近くで、薩摩藩島津久光の行列にイギリスの騎馬が乱入し、藩士が殺傷した事件です。 |

|

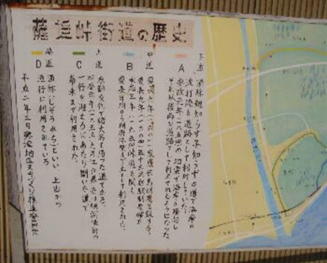

帷子とは昔河口の片側は平らだったので片平と呼ばれていたのが帷子となったらしい。それでは帷子とは?夏に着る朝や絹でできた一重の着物、転じて薄いそれが平の意味になったと想像します。(なぜそうなったのか本当の事誰か教えてください!!)絵にある二八は蕎麦屋で確かに橋のふもとに蕎麦屋が今でもあります。絵と同じ店かは確かめることが出きませんでした。ご参考:帷子川(カタビラ川)は2年ほど前にアザラシの玉ちゃんが一時住み着いていた川です。 |

|

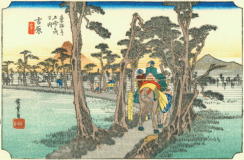

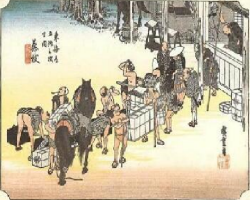

今号は神奈川の戸塚を訪ねました。江戸時代の時代は日本橋を7つ (今の午前4時ごろ)に旅立ち健脚の旅人は戸塚あたりで1泊と なったらしい。もう鎌倉藤沢は近い。広重の絵に見える橋は吉田橋で看板には「こめや」とか講札の文字が見られる。大山 とか江ノ島などのお参りに行く人も泊まったと推測されます。 |

|

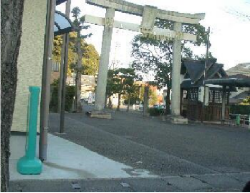

今号は戸塚の次、7番目の藤澤(遊行寺)です。今は藤沢と言えば江ノ島と一対で東京、湘南方面の海水浴場、鎌倉も近く観光で賑わう所です。江戸時代は門前町で広重の 絵の鳥居と橋は何処か遊行寺の近くの藤沢橋らしい。久しぶりに江ノ島や遊行寺、そして江ノ電で鎌倉も訪ねて見ました。東京と神奈川の境川に架かっている橋の図柄である。現在の藤沢橋。 |

|

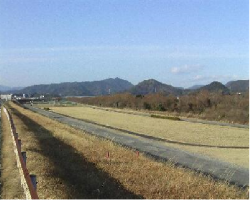

今回の8番目は平塚(縄手道)です。縄手道と言われていますが縄手道とはどの様な意味でしょうか。 絵で見ると沼(川?)が描かれ遠くに円い形をした山その端に富士山が見えています。その中の曲がりくねった道に飛脚と駕 籠屋がすれ違っている構図です。縄手とは田の中の道。あぜ道。まっすぐな道の意味が あります。(広辞苑より) 丸い山は高麗山でもちろん現存しています。山の手前の沼はもしかしたら花水川か。今のJR東海道線の平塚駅と大磯駅の 中間にあるこの川には花水橋が架かっています。平塚(縄手道)縄手道に沼(川)遠くに高麗山と富士山がわずかに見えています。 人物は飛脚や駕籠屋と3人です。 |

|

今回の9番目は大磯(虎が雨)です。広重の絵には馬と馬子それに雨が描かれている。55枚の中で雨、雪が描かれているのは全部で4箇所ですがこの大磯はそ の中の一つです。「虎の雨」とは 何を意味しているのでしょうか、物の本によりますと歌舞伎や浄瑠璃、狂言の「曽我物語り」の虎御前によせ てつけたもので虎の恋人の曽我十郎が弟と共にあだ討ちを5月28日に果たした。 その時の彼女の涙雨を思わせる。旧街道には大磯の松並木が見えますが海岸は一寸離れていた。撮影場所は松並木の面影が残っている所を写しました。江戸からおおよそ65kmで大磯は9番目です。神奈川、静 岡の街道は松並木と富士山に代表されますがその松並木と馬 子、数軒の家並みを大粒の雨と共にあらわしている。表題の 「虎が雨」を大磯の浮世絵で広重は何を語ろうとしたのでし ょうか。城山公園、旧吉田茂邸、大磯のシーサイドホテルがあります。 |

|

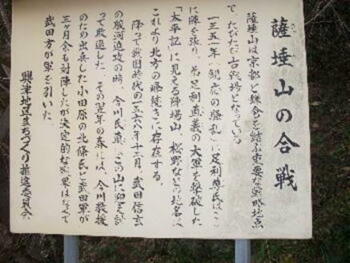

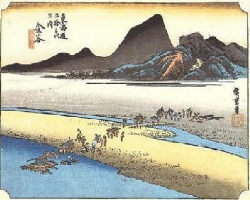

今回は神奈川の小田原(酒匂川)です。小田原と言えばお城や提灯、かまぼこが有名。戦国時代は北条早雲がその威を 振るったが秀吉の刀狩りが実施された頃の1590年(天正18年)には秀吉に破れた。その時の北条方の和戦の評定が長引きなかなか決定されなかった例えに小田原評定などあまり良くない意味の言葉もあり ますね。酒匂川 徒歩渡しの川で大名駕籠が描かれている。川越人足 の費用は川の深さにより48文から94文と各種資料を調べ ると分かる。今の貨幣価値でおよそ1200から2400円 見当か?。背景の山は箱根と小田原の町並みとお城、遠くに 富士も覗いている。 次の箱根まではおよそ17km。箱根の山越えと関所が待っ ている。 |

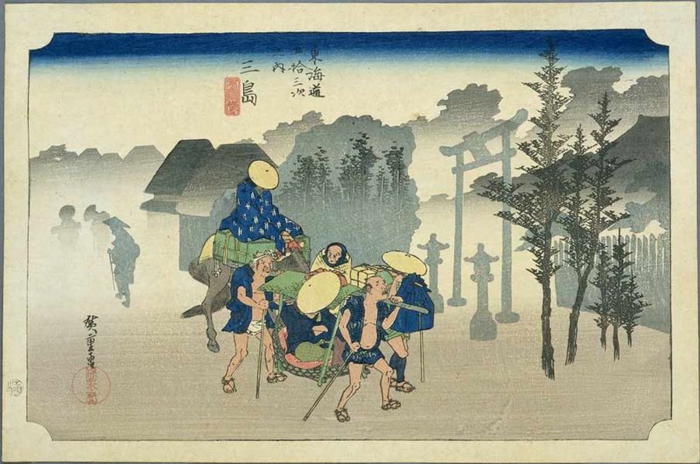

よく見ると広重の絵の灯篭は鳥居の前側。島大社の鳥居が朝霧の中にかすんでいる。馬上の旅人や駕籠の中の旅人共に顔が見 えない構図。この方向だとこれから箱根に向かうのか。 |

いよいよ神奈川を超え静岡に入りました。 東海道の難所で関所もあるところの箱根を通過し、旅人は箱根の山から三島に下る道は視界も開け富士山も大きく望め足も 軽かったのではないのでしょうか(京から江戸へは長い登り坂)。三島と言えば「ノーエ節」が在ります。富士の白雪ヤ ノーエ 富士のサイサイ 白雪ヤ朝日で解ける 解けて流れてノーエ 解けてサイサイ 流れて三島にそそぐ 三島女郎衆はノーエ 三島サイサイ 女郎衆はお化粧が長い お化粧長けりゃノーエ お粧サイサイ 長けりゃお客が困る 。(文言一部カットしてあります)十返舎一九の弥次さん喜多さんもこの三島宿で飯盛り女(女郎さん)と遊んだようです。この地は富士の湧水が豊かで近くに 名水百選の一つ「柿田川湧水郡」も街道脇のあり狩野川の源流の一つとなっている |

月夜の道 子供連れの母親か、その後を巡礼姿の天狗の奉納額を背にした人が宿の方向に歩 く姿、遠くに宿場と橋が見える。何となく不気味な感じがしますが、月明かりで救われて いますね。 |

三島を越して次は13番目の沼津(黄昏図)です。絵の川は狩野川の支流黄瀬川です。旅する親子ずれと巡礼の旅人。背中に背負っているのはどこかの奉納をするのでしょう か、天狗の面の奉納額です。 天狗の面は猿田彦(サルタヒコ、サルダビコ)とも言われ日本神話の中で道案内をした神で伊勢五十鈴川に鎮座したとある。 道祖神でもあり月夜の黄昏の街道を旅すると親子と掛け合わせたのではないかと我流の推測をしています。 |

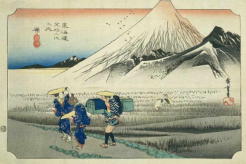

美しい富士山だ。手前の山は愛鷹山。登場人物は母子とお供富士を見返す姿に何を思っているのだろか、畑の中は鶴が二羽ドジョウでも啄ばんでいる姿が描 かれている。この地は当時浮島沼と言われた地帯で富士山からの伏流水も多い 所のようです。 |

沼津を過ぎて東海道の海沿いの原(朝之富士)に来ました。宿は沼津からは近く約6kmほど所で現在の静岡県のJR原駅から宿場は近い。東海道の中でも最も規模が小さい宿であったそうです。 本陣も1軒旅籠25軒と記録されている。何といってもこの辺は富士の眺めと海に付きます。海沿いは千本松原で街道沿いは 温泉のボーリングもやっていました。 |

松並木の中を行く馬に乗った子供が三人とその前 を行く馬には荷物、さらにその前を杖を付いた旅人 が描かれている。この図で道の左に赤富士が見えて いますが左富士と言われていて有名です。 |

日本橋から15番目の富士市の吉原は現在は製紙会社が多くあり地場産業と なっている。広重の絵では左富士と副題がついています。東海道で普通は右側に 見える富士が左に見える所で親しまれた。もう一箇所は今の茅ヶ崎市であった。nchanoの独り言 (東海道を下る(江戸へ)か上る(京都へ)かで富士山の見え方は逆になるのでは?と思いますが・・・・・) |

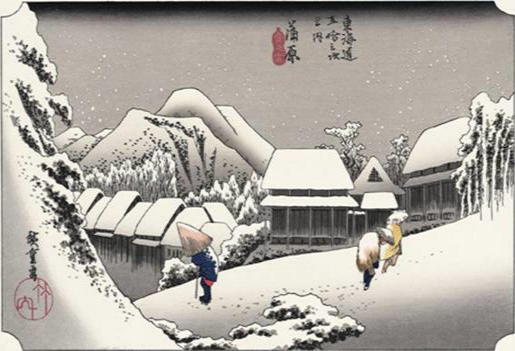

綺麗な描写ですね。気に入ってます。蒲原の宿から少し離れた所らしいですが細部は不明。

|

日本橋から16番目の蒲原(夜之景)は重の東海道五十三次の中でも有名であり、また人気のある絵です。徒然人も大好な絵柄(版画)でお気に入りです。

|

|

|

|

|

|

||||

| 01 日本橋 朝の景 | 02 品川 諸侯出立 | 03 川崎 六郷 | 04 神奈川 台町04 |

|

|

|

|

||||

| 05 保土ヶ谷 帷子橋 | 06 戸塚 元町別道 | 07 藤沢 遊行寺 | 08 平塚 縄手道 |

|

|

|

|

||||

| 09 大磯 虎ケ雨 | 10 小田原 酒匂川 | 11 箱根 湖水図 | 12 三島 朝霧 |

|

|

|

|

| 13 沼津 黄昏図 | 14 原 朝ノ富士 | 15 吉原 左富士 | 16 蒲原 夜の景 |

|

|

|

|

||||

| 17 由井 薩捶の峰 | 18 奥津 奥津川 | 19 江尻 三保遠望 | 20 府中 安倍川 |

|

|

|

|

| 21 丸子 名物茶屋 | 22 岡部 宇津之山 | 23 藤枝 人馬継立 | 24 嶋田 大井川駿岸 |

|

|

|

|

||||

| 25 金谷 大井川沿遠岸 | 26 日阪 佐夜中山 | 27 掛川 秋葉山遠望 - | 28 袋井 出茶屋ノ図 |

|

|

|

|

||||

| 29 見附 天竜川図 | 30 濱松 冬枯ノ図 |